こんにちは。

やまざきたかし( @yamazaki_1205 )です。

以前、「マインドマップの書き方」を習いに来た妹の“サトミ”が再びぼくのオフィスを訪ねてきました。

今度は何があったのでしょうか…?

読書の記録としてノートを作ることの意味

今回は、話の流れとして以下のように進めていきます。

- 読書の記録としてノートを作るオススメの方法(全体的な話)

- マインドマップで読書の記録をやるとしたら?

読書の記録としてノートを作るオススメの方法

ということで、「本によって強弱をつける」お話でした。

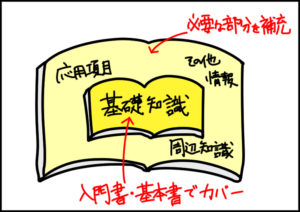

仕事でもプラベートでも、何か新しいことを学ぶ必要がある時は、「入門書を読む」ことがオススメです。

この場合、ページ数が多くない本をザッと読み、全体像を学ぶことができます。

その先のステップで基本書や専門書を読む時は、必要な部分を重点的に読むことが可能になりますが…。

もしこのステップで完璧を目指そうとすると、難解かつそれほど必要でない部分にこだわるあまり、必要な部分にたどり着けないまま挫折する可能性があります。

そもそも、「なぜこの本を読んでいるのか?」という目的を意識して、強弱をつけて読み進めてみましょう。

読書記録ノートの項目:基本情報

- タイトル

- 著者名

- 出版社

があるといいね。ただ、少なくともタイトルさえあれば後はいくらでも調べられるよ。

- 本の内容のうち、必要な部分・重要な部分

をまとめていく。

学生時代は特に、ノートを取る際の制約が色々とあったかもしれません。

しかし、読書記録としてのノートは「必要な部分をまとめておけばOK」という視点を常に意識しておくといいでしょう。

しつこいと言われても「完璧を目指す必要はありません!」と書いておきます。

読書記録ノートの項目:情報面・知識面

- 教科書→基本書・入門書

- 資料集→その分野における多くの本

- 問題集→「〇〇実践編」や「記入形式」部分が多い本

- 周辺知識を知って初めて本質が分かる時がある

- 図解などの表現の仕方・例え話によって理解できることがある

- 感じたこと・意見

- もっと詳しく知りたいこと

- 疑問・質問

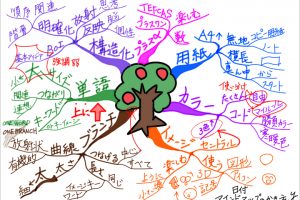

マインドマップで読書の記録をやるとしたら?

- 目次を活用する

- 「まとめ」を活用する

- キーワードから派生したやり方

- 本文中のキーワード

- キーワードのつながり・相互の関連性

- 重要度の階層構造

さて、ここまで読書記録としてのノートについて考察してきました。

このブログの中にもカテゴリーとして「読書+マインドマップ」がありますので、参考にしてみてください。

それではまた。